di Sabino Maria Frassà |

Blind Wood è un progetto che ti ha portato molta fortuna, cosa ti ha ispirato?

Fulvio Morella/ Anni fa un noto museo di Venezia mi “negò” la possibilità di toccare una scultura in bronzo all’aperto. Io, che sin dalla fine degli anni ’90 realizzavo opere soprattutto in legno, sapevo che un artista concepisce un lavoro tridimensionale non solo in relazione allo spazio, ma anche considerando aspetti materici, valutabili solo con il tatto. Cominciai a riflettere sulla relatività della vista: posso conoscere e capire la realtà solo vedendola, senza toccarla? Da lì partì una lunga sperimentazione materica, e realizzai opere come Ali di gabbiano, in cui univo il legno alla pietra o all’acciaio. Il mio obiettivo era – ed è tuttora – generare un cortocircuito sensoriale per dimostrare come la vista non sia sufficiente. Perciò i miei lavori non nascono come opere per ciechi, ma per tutti. Durante la pandemia tale riflessione si è estesa fino a riconsiderare il significato di limite e quella che definisco “cecità universale”, in fondo, tutti noi siamo inevitabilmente limitati e infiniti allo stesso tempo.

Perché proprio il tatto è diventato lo strumento per andare oltre i limiti?

FM/ Perché oggigiorno tendiamo a essere distanti da tutto: la virtualizzazione e il distanziamento sociale hanno determinato una perdita di senso della realtà. L’essere umano è un animale sociale, solo non può stare. I rapporti umani, il toccare e sperimentare in prima persona la realtà, ci permettono di andare oltre a noi stessi e ai nostri limiti. Chi, come me, lavora da tutta la vita il legno, ha maturato negli anni un amore non solo visivo ma anche tattile nei confronti della realtà e di questa nobile materia. Io sono il primo a toccare e analizzare con le mani oltre che con la vista il legno: dall’umidità, alle venature, alle crepe, alla perfezione delle curve che sto modellando. Tutti i miei gesti si basano e sono accompagnati dalle mani. Perciò ho semplicemente voluto in qualche modo formalizzare e condividere questa mia visione “pragmatica” della realtà.

Dall’anno scorso con la prima esperienza di visita bendati all’Istituto dei ciechi di Milano, hai scoperto la performance, che è una forma estrema di condivisione: il pubblico è guidato da te in un percorso di conoscenza tattile delle opere. Ci racconti meglio questa evoluzione?

FM/ Volevo donare agli spettatori quello che ritengo essere un potenziamento o ritrovamento sensoriale. Ho così scoperto il piacere delle performance, di far vivere e condividere le mie opere a 360°: non sempre le persone accettano, alcune si imbarazzano e si rifiutano. Del resto, il fatto di bendare, e di non limitarsi a domandare di chiudere gli occhi, è una forma di “privazione violenta”, un gesto che pone nelle condizioni di doversi fidare e affidare a uno sconosciuto. Durante la visita pongo domande alla persona bendata, questo è un modo per guidare l’esperienza, per dare una sensazione di unione e non di esclusione: il vedere con le mani è in realtà una bella esperienza, quasi corale, che suscita forti emozioni positive e fa riaffiorare ricordi.

La tua arte ha quindi una dimensione maieutica?

FM/ È una pretesa e presunzione che non ho. Sono felice però che l’esperienza che faccio vivere possa arricchire e smuovere qualcosa di profondo, magari sopito, o magari un “seme” per qualcosa di nuovo. Le emozioni di ogni performance nutrono quella successiva. Per formazione ho un approccio logico-scientifico e ho così voluto registrare l’esperienza in opere documentative, per tenere traccia delle risposte e del risultato di questa sorta di esperimento sociale. Ad esempio, nell’ultima performance Romanitas, negli spazi di Gaggenau a Roma, ho chiesto che colore e che forma avessero le sculture che stavano toccando le persone bendate: due anfiteatri, di cui uno color amaranto. Le risposte mi hanno fatto riflettere sulla resilienza del nostro cervello: messo in difficoltà, privato di un senso, in una frazione di secondo accende e accede a ricordi lontani di qualsiasi tipo: dalla porta di camera, al tavolo della nonna, a oggetti e strumenti della professione.

Quanto pesano perciò il ricordo e la memoria nella tua ricerca artistica?

FM/ Molto, perché noi siamo quello che abbiamo vissuto. Non solo i ricordi coscienti, ma tutte le esperienze fatte da noi e da chi ci sta vicino e persino da ciò che è stato prima di noi: tutto è connesso. Per questo l’archeologia è così importante per me: è essa stessa una forma di arte. Non si scava solo per preservare, quanto per recuperare e rendere attuale ciò che è già stato.

Il tatto sembra essere il ponte che unisce l’esperienza visiva “astratta” al contenuto dei tuoi lavori. Senza una spiegazione le tue opere sono però difficili da comprendere. Questo non è un limite alla tua visione di arte inclusiva?

FM/ Il tatto è uno dei sensi più sottovalutati al giorno d’oggi, anche se permette a ciascuno di noi di sospendere il giudizio razionale e di instaurare un contatto con la propria parte emotiva più profonda. Il mio lavoro è perciò inclusivo innanzitutto nella misura in cui fa provare emozioni a prescindere dai propri limiti e possibilità. Vorrei far riflettere sul fatto che ciascuno di noi abbia bisogno non tanto di una spiegazione, quanto degli altri, delle loro opinioni e dei loro punti di vista. Così i miei lavori dovrebbero essere condivisi nel momento della fruizione: nessuno da solo in prima istanza può accedere a una conoscenza universale: il mondo non è né facile né banale, come potrebbe esserlo un’opera d’arte?

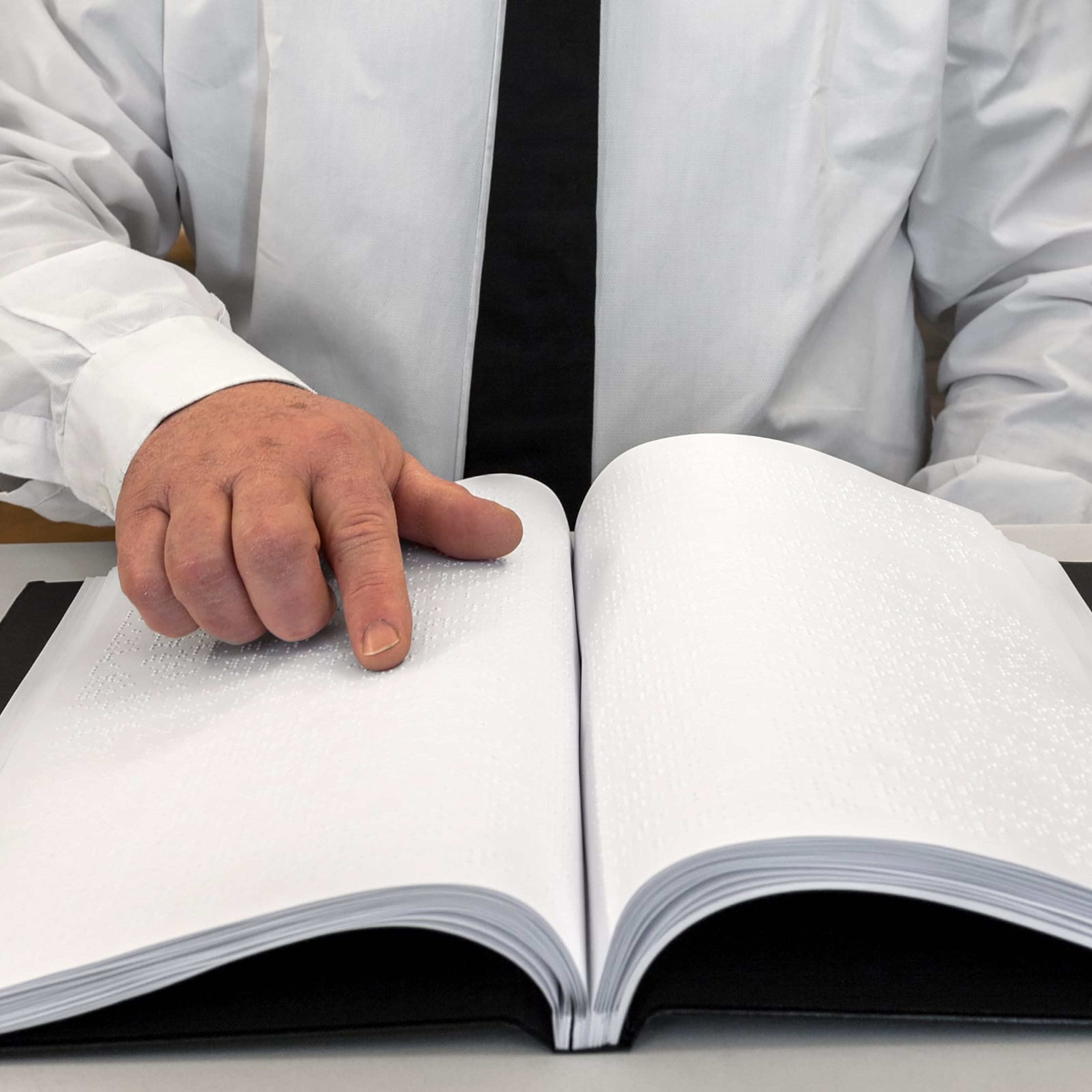

Dall’alto: Performance e Libro d’artista ROMANITAS. 21 febbraio 2023 in occasione della XVI Giornata Nazionale del Braille. Installation view della mostra “Romanitas” in corso presso Gaggenau DesingElementi di Roma. Foto © Francesca Piovesan, courtesy Fulvio Morella, Gaggenau e Lelièvre Paris.

Pubblicato nel n. 47 – luglio-settembre 2023 – di SMALL ZINE, alle pagine 10-11.

© 2023 BOX ART & CO.